Es gab Jahre, da hab ich mir ganz konkrete Neujahrsvorsätze gefasst und sogar andere angeleitet, wie man mit einem PEP (Persönlicher Entwicklungsplan) erfolgreich ins neue Jahr starten kann.

Auf die lange Sicht darf ich auch feststellen, dass mich mein zielorientiertes Vorgehen, sprich die Klarheit über meinen Fokus, «weit» gebracht hat.

Ja, gerade gestern Abend hörte ich mich beim Neujahrs-Gönner-Apéro von gms/Happy Kids diesen Satz sagen: «Dieses Jahr wird das gms 25jährig – und ich liebe diese Arbeit mehr denn je!». Und das hat damit zu tun, dass wir seit 25 Jahren fokussiert, gar hartnäckig, den einen Traum verfolgen – Safe Places, Begegnungsräume, zu schaffen, wo sich unterschiedlichste Menschen wohl und angenommen fühlen und für ihr Leben und Glauben inspiriert werden.

Weil wir unterwegs nicht aufgegeben haben und unsere Vision nicht nach den ersten Schwierigkeiten austauschten, dürfen wir heute hier und da Früchte unserer Investitionen ernten.

Darum: Fokus ist gut und wichtig! Und Neujahrsvorsätze, wenn sie mehr als eine halbherzige Wunschvorstellung sind, können zu wertvollen Meilensteinen auf dem Weg werden.

Meine Top Ten

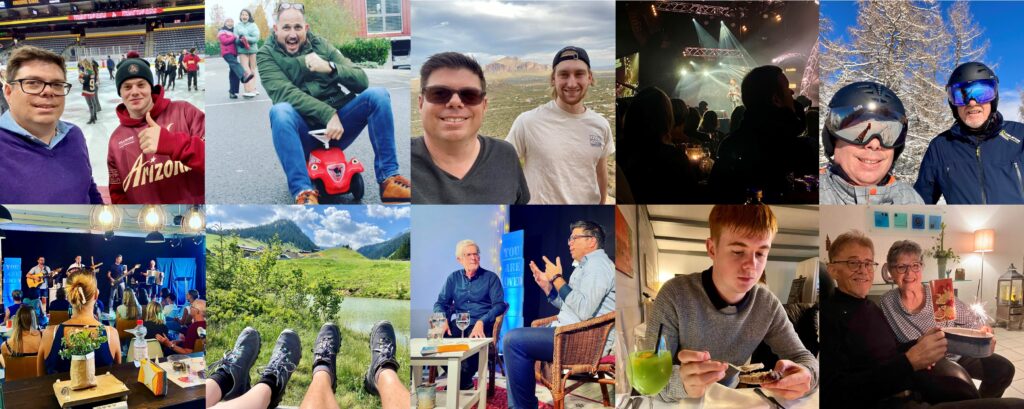

Trotzdem habe ich mich dieses Jahr mehr mit dem Rück- als mit dem Ausblick beschäftigt: Zum Jahreswechsel habe ich während 10 Tagen je ein Bild aus meinen TOP TEN 2023 auf Facebook und WhatsApp geteilt.

Was für besondere, schöne Momente aus dem vergangenen Jahr bleiben hängen, hab ich mich gefragt und dabei als Gedankenstütze meine Fotos auf dem iPhone «durchgeswipet»: Als absoluter Höhepunkt bleibt der Vater-Sohn-Urlaub in Arizona hängen, dann gab es viele schöne Begegnungen mit alten und neuen Freunden, Erfolgserlebnisse bei der Arbeit, fröhliche (und schwere) Familienmomente …

Ich liebe es, meine Gedanken zu verschriftlichen und so habe ich natürlich schon oft meine Ziele in Worten festgehalten. Beim Anblick der Top Ten 2023 merkte ich: Da braucht es gar keine Worte mehr. Ich will, dass diese Bilder in mir haften bleiben.

Und diese Bilder im Kopf – und vor allem im Herzen – wecken in mir die Sehnsucht nach mehr davon.

So werden die Bilder aus dem Jahresrückblick zu meinem Neujahrsvorsatz: Ich will Raum schaffen, dass auch 2024 solche Erlebnisse Platz haben. Ich will Beziehungen gestalten, den Moment geniessen, Neues erleben.

Ob die Neuropsychologin oder der (Mental)Trainer: Immer mehr Fachleute, so kommt es mir mindestens vor, weisen darauf hin, welch starken Einfluss unsere inneren Bilder auf uns haben.

Gerade diese Woche habe ich in einem Podcast von der Taktik gehört, einen Trigger dadurch zu stoppen, dass man ihm ein anderes, im besten Fall humorvolles Bild, entgegenhält. Statt mich von einem Trigger runterdrücken zu lassen und vielleicht in Panik zu landen, ist es möglich, innerhalb einer Millisekunde Gegensteuer zu geben – und durch das lustige Bild kommen wir ins Lachen: Humor vertreibt somit die Angst.

Der schlechteste Neujahrsvorsatz war schon immer «Ich muss joggen gehen und abnehmen!». Bringt nichts!

Aber positive Bilder im Kopf – das bewegt was.

Probiers aus!

Glücksaufgabe

Welche schönen Momente, Bilder!, willst du mit ins neue Jahr nehmen? Und was für Bilder sollen dein 2024 prägen?