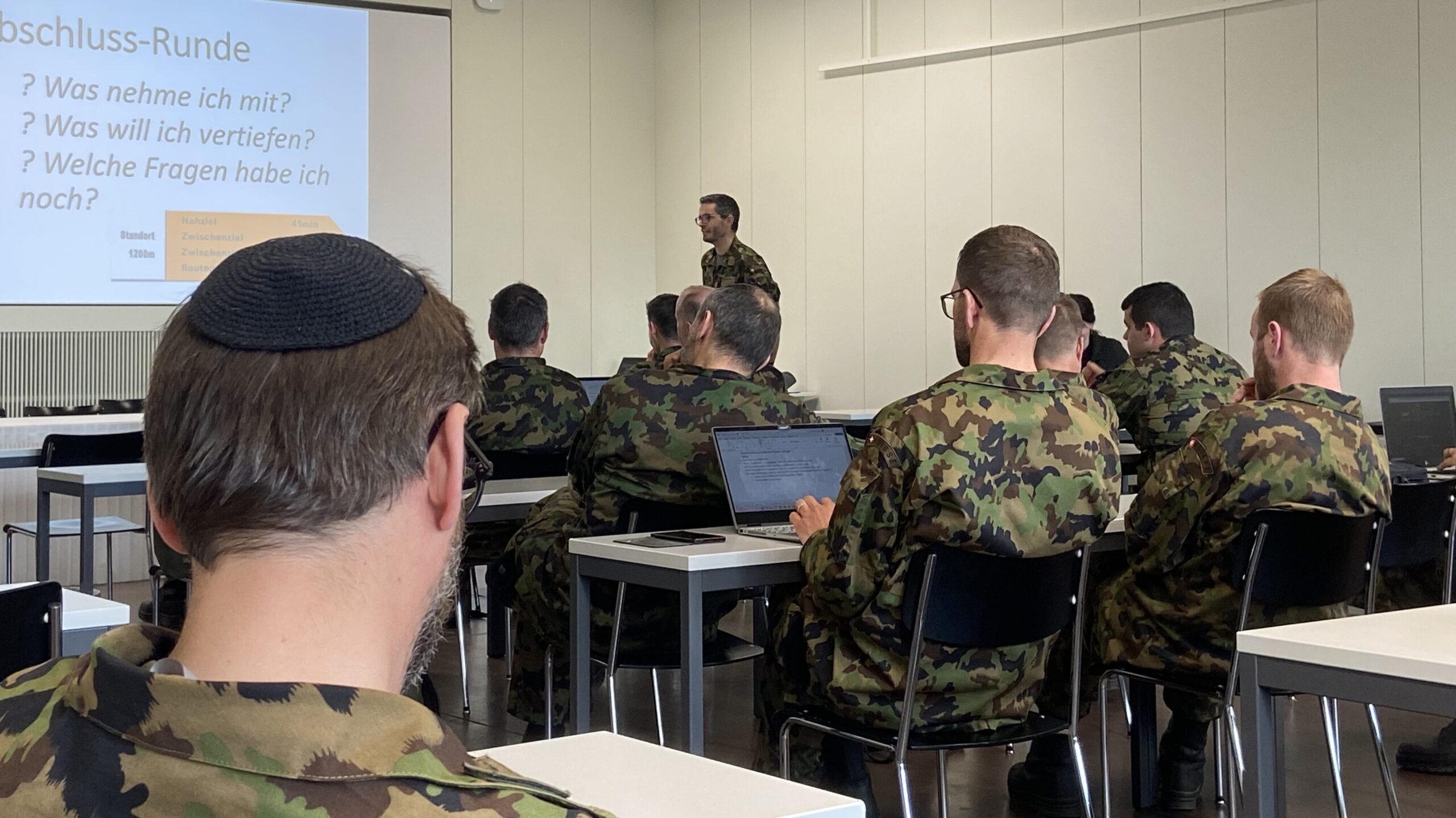

Derzeit habe ich das grosse Privileg, Teil eines historischen Kurses zu sein: Im dreiwöchigen Technischen Lehrgang (TLG) werde ich zusammen mit rund 30 anderen Männern und einer Frau zum Armeeseelsorger ausgebildet.

Diesen TLG zu einem historischen Kurs macht die Tatsache, dass neben der riesigen Vielfalt von Theologen aus den christlichen Kirchen auch ein Imam und zwei Vertreter aus der jüdischen Glaubenstradition dabei sind.

Während ich mir durch die Auftritte meiner Frau und durch meine Tätigkeit bei Willow Creek das Miteinander mit nahezu allen Frei- sowie den Landeskirchen gewohnt bin, ist dieser enge Kontakt mit den Vertretern aus den anderen beiden grossen monotheistischen Religionen Neuland.

Und ich liebe dieses Neuland!

Militärdienst als Privileg – ehrlicherweise muss ich zugeben, dass dies noch vor einigen Jahren ein fremder Gedanke für mich gewesen wäre. Natürlich, ich habe meinen obligatorischen Militärdienst absolviert und dabei auch viele schöne Begegnungen erlebt und dank einem Sonderjob fühlte sich schon meine erste (und äusserst bescheidene) «Militärkarriere» sinnvoll an.

Doch die Freude war gross, als ich vor schon bald 20 Jahren meine Pflicht erfüllt hatte und all meinen militärischen Krimskrams abgeben durfte.

Beschenkt

Nun bin ich also freiwillig zurück. Vieles, was ich höre und lerne, zeugt von einer grossen Sinnhaftigkeit der Armeeseelsorge. Neben grosser Neugier und Vorfreude habe ich grossen Respekt vor der Aufgabe, die auf mich zukommen wird.

Doch vorerst geniesse ich das dreiwöchige Miteinander mit all diesen spannenden Menschen. Was wir in den Theorien lernen, füllt unseren Werkzeugkasten für die kommenden Einsätze. Als noch wertvoller erlebe ich die Begegnungen beim Essen, im Ausgang oder beim Bier spät abends (doch, doch, auch das gibt es in einem Kurs lauter Pfarrer, Pastoren, Diakonen, Priester, einem jüdischen Vorbeter und dem Imam – gut, dieser verzichtet selbstverständlich aufs Bier, ist aber trotzdem dabei).

Ungezwungen und total sympathisch entsteht in unserem gemeinsamen Unterwegssein ein interreligiöser Dialog, der in seinem Wert kaum überschätzt werden kann. Dieser Dialog überwindet übrigens auch den Röstigraben.

Der jüdische Rektor einer Schule, bedient gerne die jüdischen Klischees – und lacht gerne mit uns darüber. Und wenn der Imam sich selbst und seine Religion aufs Korn nimmt, entstehen wunderbare Momente. Er hat uns von Anfang an versichert: Bei Witzen, die das «Weltliche» betreffen, lache er gerne mit, doch wenn es um Witze über das «Göttliche» gehe, gebe es für ihn nichts mehr zu lachen.

Meine neuen Freunde, der Imam und der Jude, bringen mit ihrem Humor eine angenehme Leichtigkeit in unsere Gruppe und in unseren Dialog. Es ist wirklich ein riesiges Privileg: Noch nie hatte ich die Gelegenheit, Vertreter dieser Religionen so persönlich kennen zu lernen und die Möglichkeit, einfach mal ne dumme Frage zu stellen. Bereitwillig geben wir einander Auskunft über unsere Herkunft und unsere Tradition.

Und als der Imam bei der gestrigen Besinnung mit uns betete, hat mich das unglaublich stark berührt. Oft werden vor allem die Unterschiede unserer Religionen sichtbar – und dann auch besonders betont.

Das Gebet vom Imam war mir fremd: Aber das lag an der Sprache und dem Gesang. Der Inhalt war mir überhaupt nicht fremd. Wie Gott in diesem Gebet beschrieben wurde – da war ich voll dabei. (Übrigens haben mir auch der Gesang und die Sprache gefallen.)

Drei Erkenntnisse nehme ich von den ersten beiden Wochen des TLGs mit:

1. Auch in meiner zweiten «Militärkarriere» werde ich wohl kein guter Schütze (aber zusammen mit meinem jüdischen Freund, der beim Pistolenschiessen etwa ähnlich talentfrei ist wie ich, kann ich sogar darüber lachen).

2. Die Besuche von mehreren Sterne-Generälen hat uns darin bestätigt, dass die Armeeseelsorge eine sehr wichtige und wertvolle Sache ist (gerade die Pandemie hat dies eindrücklich aufgezeigt).

3. Und vor allem nehme ich mit, dass das Fremde nicht länger fremd bleiben sollte! Das Miteinander von Muslimen, Juden, Frei- und Landeskirchlern ist ein wertvoller Schatz.

Lasst uns Brücken bauen. Mit den gemeinsamen Werten wie Respekt, Gerechtigkeit, Freiheit, Wertschätzung, Offenheit, Solidarität und Gleichbehandlung kann es uns gelingen, auch über Kirchen- und Religionsgrenzen hinaus Barrieren abzubauen und das Fremde schätzen zu lernen. Und so für mehr Liebe statt Hass auf unserer Welt zu sorgen.

Glücksaufgabe

Wo hattest du letztmals die Gelegenheit genutzt, das Fremde kennenzulernen?

Wo könntest du neugierig deinen Horizont erweitern und beginnen, im «Anderen» eine Ergänzung statt einer Bedrohung zu sehen?

Übrigens: Zu meinen neuen Freunden gehört jetzt auch ein katholischer Priester.

Und: Über den historischen Kurs berichten auch die Medien gerne wie beispielsweise das Echo der Zeit oder BlickTV.