Wer andern eine Blume sät, blüht selber auf!

Verfasser unbekannt

Das kennen wohl ganz viele: Nach den Sommerferien wartet ganz viel Arbeit auf einem. Da sind unzählige E-Mails, die gesichtet und beantwortet werden sollten, die Liste der „To-Do’s“ ist während der Abwesenheit länger und länger geworden und zwischen dem zu bewältigenden Arbeitsberg werden noch diverse Meetings angesetzt.

So ist es mir in den letzten Tagen auch ergangen und kaum nach den erholsamen Ferien spürte ich einen grossen Druck auf mir lasten und meine Life-Balance kam ziemlich rasch ins Ungleichgewicht. Ich bin nicht der Einzige damit. Wie oft hören wir in diesen Tagen den Satz: „Ja, die Ferien waren gut – ich habe aber schon wieder Ferien nötig.“?

Aufblühen im Alltag

Es kann doch nicht sein, dass wir uns kaum paar Tage oder Wochen zurück aus den Ferien schon wieder als Getriebene der Arbeit fühlen, gefangen im Hamsterrad. So stelle mindestens ich mir das Leben, das uns geschenkt wurde, nicht vor.

Und genau darum habe ich mir kürzlich schon am Morgen früh im Büro gesagt: So, ich hab zwar einen grossen Arbeitsberg vor mir und mein Nachbar ist auch gerade mit übermässig vielen Aufträgen beschäftigt, aber jetzt geh ich trotzdem auf eine Tasse Kaffee zu ihm. Das wird uns beiden gut tun. Und so war es auch.

Das obige Zitat vom Blumensäen und Aufblühen erinnert uns an die schöne Wahrheit, dass es uns selbst gut tut, wenn wir andere beschenken, ihnen Gutes tun. Anderen helfen hat auch einen heilsamen Aspekt für uns selbst. Ausprobieren erwünscht!

Ich will jedoch den Fokus noch auf etwas Anderes legen: Wir brauchen gute Gemeinschaft um aufblühen zu können. Wir brauchen andere Menschen, die uns gut tun. Ein Umfeld, in dem uns wohl ist, in dem wir nicht unter Druck stehen. Menschen, die uns auch zehn Tage nach den Sommerferien helfen, unsere Life-Balance im Auge zu behalten.

Wer sind diese Menschen in Ihrem Leben? Anders gefragt: Wer bringt Sie zum Blühen?

Manchmal ist es wichtig, trotz Hektik und Arbeitsbelastung – oder gerade wegen dieser Belastung ist es wichtig – die Strasse zu überqueren und mit unserem Nachbarn eine Tasse Kaffee zu trinken. Manchmal ist es wichtig, zum Telefon zu greifen und die Freundin im fernen Ausland anzurufen. Manchmal ist es wichtig, sich einer Person anzuvertrauen, die einem in der Persönlichkeitsentwicklung unterstützt. Manchmal ist es wichtig, sich mit Freunden zu einem gemütlichen Abend zu verabreden.

Eigentlich sind all diese Dinge nicht nur manchmal wichtig. Sind nicht Beziehungen das Wichtigste überhaupt in unserem Leben? Gestern Abend hat eine Frau erzählt, wie ein Todesfall in ihrer Familie sie brutal daran erinnert hat, dass es plötzlich zu spät ist für so vieles, das man eigentlich noch wollte. Was uns absolut wichtig ist, dürfen wir nicht auf später verschieben. Man weiss nie, wann es zu spät ist.

WEITERFÜHRENDE ANGEBOTE

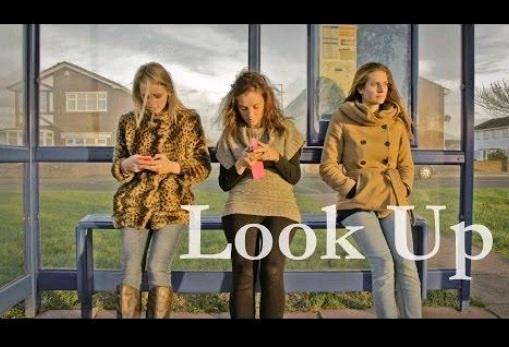

- Ältere Artikel zum Thema: Gemeinsam unterwegs, Look up, Chips oder Brokkoli?

- Aufblühen werden Sie – hoffentlich! – auch in unseren Coachings und Timeout-Weekends.

- Oder wie wärs mit einer Veranstaltung mit Stefan und/oder Brigitte Gerber?

Mein Blogbeitrag dieser Woche dreht sich um den Lebensbereich “Gesellschaft“.