Diese Meldung hat mich beeindruckt: Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern tritt überraschend zurück, weil ihr Tank leer sei.

«Ich weiss, was man für diesen Job braucht,

und ich weiss, dass ich nicht mehr genug im Tank habe.

So einfach ist es.»

Jacinda Ardern

Die empathische, junge Premierministerin erhielt weltweit Bewunderung für ihre Leistungen in ihrer zwar kurzen Amtszeit, die jedoch von Krisen (Attentaten von Christchurch, Vulkanausbruch, Corona) gespickt war.

Ihr Rücktritt zeigt: Es braucht nicht immer einen Skandal, um vorzeitig aus einem Amt zu scheiden. Aber was es braucht, ist eine gesunde Selbstwahrnehmung und Rückgrat: Wer sein Amt gut macht, wird bei einer vorzeitigen Rücktrittsankündigung nicht nur Menschen überraschen, sondern auch viele enttäuschen.

Nicht alle schaffen es, wie Jacinda Ardern hinzustehen und zu sagen: «Genug ist genug!». Ein solcher Schritt soll gut überlegt sein, aus einer eigehenden Selbstreflexion erwachsen. Man muss in sich hineinhorchen und spüren, wann genug ist, wann nicht mehr genug im Tank ist. Jacinda Ardern sagte sinngemäss, dass man wissen sollte, was man zu geben hat – und was eben nicht (mehr).

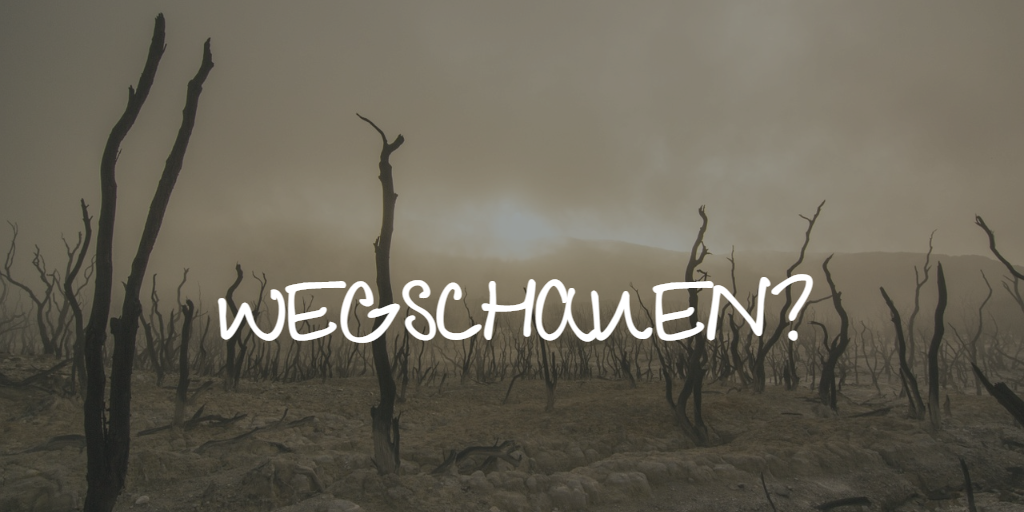

Ich vermute, dass viel zu viele von uns viel zu lange auf dem Zahnfleisch laufen, weil sie entweder nicht so eine gute Selbstwahrnehmung wie Jacinda Ardern haben oder nicht das nötige Rückgrat, um die Entscheide zu fällen, die längst fällig wären.

Lernen vom Kohelet

Mir persönlich hilft dabei die Weisheit, die ich in den letzten Monaten im Bibelbuch Kohelet (Prediger) während der Matinée-Serie «Haschen nach Wind» im gms wiederentdeckt habe.

Es ist eine äusserst steile Aussage, wenn der Kohelet sagt: «Windhauch um Windhauch, alles vergeht und verweht.» Eindrücklich zeigt er auf, wie vergänglich menschliche Bestrebungen sind – ob wir uns ganz dem beruflichen Erfolg, der Klugheit oder dem Vergnügen hingeben, der Prediger kommt zum Schluss, dass dies alles Windhauch um Windhauch, flüchtig und vergänglich ist.

Doch sein Ziel war nicht etwa, uns in eine Depression oder einen Nihilismus zu stürzen. Vielmehr ging es ihm darum zu sagen: Menschliche Bemühungen mögen Windhauch sein, wer sein Vertrauen auf Gott setzt, baut auf das bleibende Fundament.

In einer solchen demütigen Haltung können wir unser Leben befreiter gestalten. Der Kohelet lädt uns ein, zu akzeptieren, dass wir vieles im Leben nicht unter Kontrolle haben. Und gerade darum können wir in Gelassenheit das geniessen, was uns anvertraut ist und das gestalten, was in unseren Möglichkeiten steckt.

Und noch ein Rat gibt uns der Kohelet mit auf den Weg: Meide die Extreme! Mit anderen Worten: Übertreib es nicht!

Wer immer Perfektion sucht, macht sich das Leben selbst schwer.

Und wer ins andere Extrem fällt, wird auch nicht glücklich: Pures Chaos und Gleichgültigkeit haben genauso eine selbstzerstörerische Tendenz – das wusste schon der Prediger.

Ein ausgewogener Lebensstil mit einer gesunden Selbstwahrnehmung und einem starken Rückgrat, das wünsch ich dir für 2023!

Glücksaufgabe

Ich habe schon erlebt, dass Menschen nach der Lektüre des Glücks-Buches ihre beruflichen und freiwilligen Engagements neu sortiert haben. Das ist nicht immer einfach und man enttäuscht auch andere Leute. Doch eine solche Selbstreflexion ist eine wichtige Glücksaufgabe.

Wo willst du 2023 deinen Fokus legen?

Wie steht es aktuell um deinen Tank?

Und wo ist es an der Zeit für eine Veränderung?

Podcast Empfehlung: Die Messages der Kohelet-Serie kannst du jetzt online nachhören.