Sie haben es mal wieder geschafft, meine lieben Freunde aus der frommen Bubble: Sie haben mich gleich mehrfach getriggert in den letzten Tagen – und das ist die ganze lächerliche Trumperei noch gar nicht mitgerechnet.

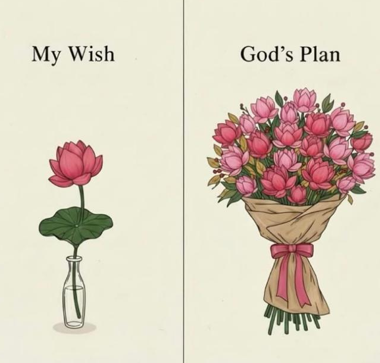

Da war die eine Facebook-Freundin aus den USA, die mit folgendem Bildchen ihre Freude an der ach so tollen Bibelstelle aus Epheser 3,20 kundtat:

Ich klinge zynisch, ich weiss. Tatsächlich ist es so, dass mich die lieben Amis in jungen Jahren voll erwischt haben – auch mit dieser Bibelstelle: Träume gross – und Gott schafft noch viel Grösseres!

In diesem Team wollte ich mitspielen.

Visionieren und träumen konnte ich schon immer gut, da kam dieses magisch wirkende Versprechen gerade recht: «Gott tut Grosses, noch viel Grösseres, als du erbitten oder du dir vorstellen kannst. Go for it!»

Irgendwann hab ich begriffen, dass viele meiner evangelikalen Freunde da wohl Paulus ein bisschen missverstanden hatten. Und ich ging ihnen gehörig auf den Leim: Grosses und noch Grösseres war Synonym für die Roger Federer «Mehr ist Mehr»-Philosophie.

Es ging um Äusserlichkeiten: Mehr hochstehende Programme, mehr gigantische Gebäude, mehr Gottesdienstbesuchende, mehr Spenden, mehr, mehr, mehr …

Wie das hübsche Bildchen: Du träumst von einer rosa Blume? Gott will dir nicht eine, nicht zwei, nicht drei solcher Blumen schenken. Auch nicht einen kleinen Bund voll. Nein, einen Riesenstrauss nur für dich.

Voll gleicher rosa Blumen.

Ist das wirklich mein Gott? Nur Äusserlichkeiten? Und nur einfarbig?

Heute ist mein Gott bunt.

Und auch in den leisen Zwischentönen zu hören.

Nicht noch mehr von eindrücklichen Äusserlichkeiten.

In meiner Predigt letzten Sonntag sagte ich: «Beim Glauben geht es um unsere innere Haltung. Alles andere kann zu Scheinheiligkeit, Heuchelei führen.»

Da ging es nicht um Epheser 3,20. Doch es passt auch zu dieser Bibelstelle: Wenn wir sie nämlich nicht nur isoliert und mit unserer Leistungs-/Wachstumsbrille lesen, merken wir, dass Paulus hier nicht von Äusserlichkeiten spricht.

Der Text spricht davon, in der Liebe verwurzelt zu sein.

Also Liebe zu erfassen, die grösser und weiter ist als alles – grösser als alles Bitten und Erkennen, als unser Verstand.

Und plötzlich sehe ich einen anderen «Mehr ist Mehr»-Gott. Einer, dessen Segen mich nicht zwingend in grössere äusserliche Dimensionen führen will, sondern mir in erster Linie ein weiteres Herz schenken will.

Ich sehe heute in diesem Text mehr ein Bild von einem Gott, der Barrieren sprengt. Barrieren in unserem Denken und in unserem Glaubenskonstrukt:

Was, wenn seine Liebe noch viel grösser ist, als wir uns vorstellen, erbitten und erdenken können?

Was, wenn Gottes bedingungsloses JA sogar für Menschen zählt, die wir schon längst abgeschrieben haben?

Zurück zu diesem Bild, das ich neulich bei einer Facebook-Freundin entdeckte: Ich glaube nicht (mehr), dass Gottes Plan ein eintöniger, enggeschnürter rosa Blumenstrauss ist.

Mein Gott mag es bunter.

Und freier.

Ich finds ja immer noch schön, wenn unsere Kirchen vollbesetzt sind. Aber bitte nicht so enggeschnürte Theologie, die voll auf äusseres fixiert ist.

Und nicht nur mehr vom gleichen.

Mehr bunt bitte!

So, und nun wäre der Boden gelegt, um zum zweiten Triggerpunkt der letzten Tage zu kommen. Doch meine avisierte Wortzahl ist bereits aufgebraucht.

Ich versuchs kurz zu machen – und sonst ists dann halt bloss ein Cliffhanger für einen nächsten Artikel …

Wie kann es sein, dass eine junge, sehr engagierte Frau Morddrohungen erhält, möglicherweise gar aus der eigenen Partei, weil sie sich zu ihrer Homosexualität bekennt?

Selbst wenn wir in der Beurteilung einer christlichen Ethik nicht zu den gleichen Schlussfolgerungen kommen, liebe evangelikale Bubble, können wir uns vielleicht darauf einigen, dass Verachtung und Verurteilung einer Person, Mobbing bis hin zu Morddrohungen keine geeignete Mittel sind, um Gottes Liebe in dieser Welt sichtbar zu machen?

Ich bedaure sehr, dass meine Partei offensichtlich nach wie vor kein sicherer Ort ist für Menschen, die bunt statt gleich sind. Immerhin gibt es eine Stellungnahme der EVP Schweiz, in der Hass und persönliche Anfeindungen verurteilt werden.

Gerne nehme ich die Verantwortlichen beim Wort und wünsche mir, dass es irgendwann keine solche menschenunwürdigen Fälle mehr geben wird.

Und nein, weder schöne Worte alleine noch reflexartig das Problem auszulagern und beispielsweise die «bösen Medien» zu beschuldigen, sind da dienlich: Menschen spüren sehr wohl, ob sie in unseren Gruppen, Parteien, Kirchen … wirklich willkommen sind oder bloss geduldet werden.

Ich kann mir leider nicht vorstellen, dass der Grundsatz «Die Würde des Menschen ist unantastbar» in unserer Welt (inkl. der Kirchenwelt!) jemals Realität wird.

Doch ich glaube ja an einen Gott, «der er die Macht hat, unendlich viel mehr zu tun – weit mehr als alles, was wir von ihm erbitten oder uns ausdenken können. So gross ist seine Macht, die in uns wirkt.»

Glücksaufgabe

Wie würde dein Leben (und Glauben) aussehen, wenn es tatsächlich mehr um Inneres als um Äusseres gehen würde?