Was hat es für einen Sinn schnell zu laufen,

wenn du auf dem falschen Weg bist?

Unbekannt

Sind Sie auch gerne schnell unterwegs? Ich liebe Tempo – ob auf den Skis, dem Bike oder beim Arbeiten. Es gibt kaum etwas so langweiliges wie langfädige Sitzungen. Oder das endlose Warten beim Skifahren, wenn man in einer Gruppe unterwegs ist. Oder ins Alter gekommene Sonntagsautofahrer, wenn man eilends zu einem Termin unterwegs ist.

Tempo macht (mir) Spass. Und ich bin voller Energie, wenn ich freie Fahrt habe und mit schnellen, langgezogenen Schwüngen meine Lieblingspiste am Sennigrat heruntersausen kann oder wenn sich in meiner Arbeitswoche ein Termin an den nächsten reiht.

Doch das hohe Tempo birgt neben aller Faszination auch einige Gefahren in sich. Einerseits ist es gesundheitsschädigend, wenn man sich von einem Adrenalinkick zum nächsten schwingt und das Stresslevel nicht regelmässig in den Normalbereich fällt. Anderseits verpasst es derjenige, der mit rasantem Tempo unterwegs ist, manchmal, abzuchecken, ob die eingeschlagene Richtung immer noch die richtige ist.

Stimmt die Richtung?

Die Berner Leichtathletin Anita Weyermann hat vor vielen Jahren den Spruch „Gring abe u seckle“ geprägt. Dieses Motto mag für ein kurzes Rennen, bei dem es immer schön geradeaus geht, passend sein. Aber als Lebensmotto taugt es nicht.

Trotzdem kann man in unserer Gesellschaft überall Menschen entdecken, die ihren Alltag genau nach diesem Motto gestalten. Wir leben mit der Stoppuhr in der Hand und „Gring abe u seckle“ im Hinterkopf:

- Immer schneller, immer weiter, immer höher, immer mehr, immer besser.

- Hauptsache volle Kraft voraus.

- Fixiert auf Leistung, Geschwindigkeit und Grösse.

Die Stoppuhr hat aber einen grossen Nachteil: Sie zeigt bloss Zahlen an, aber nicht, ob die eingeschlagene Richtung stimmt!

Zu oft schauen wir nur auf die Zahlen – und vergessen, dass die höchsten Zahlen, die beste Leistung, die stärkste Kraft in die falsche Richtung keinen Wert hat.

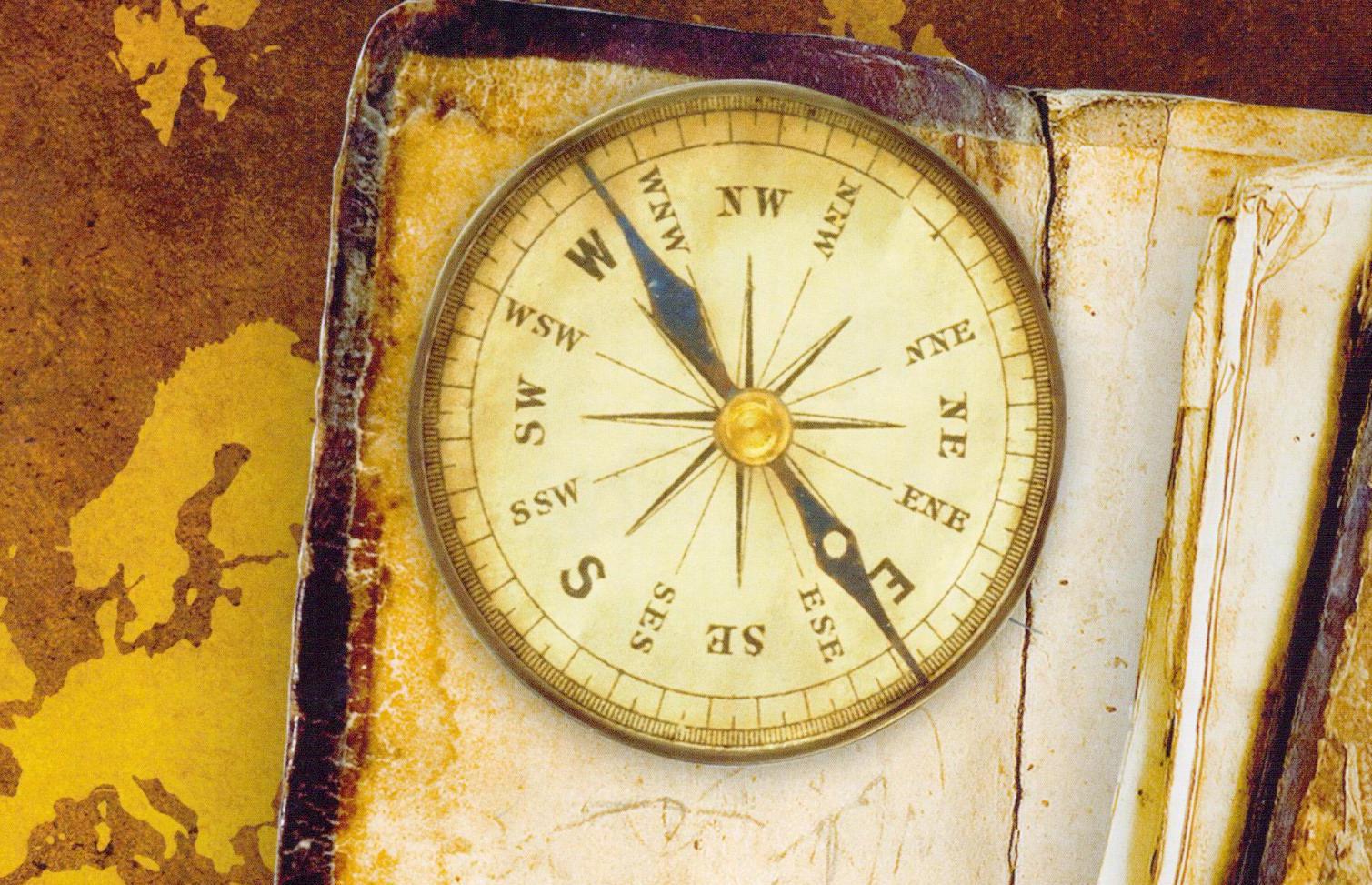

Ich hab schon als Kind lieber OL’s (Orientierungslauf) gemacht als Sprints. Und so ist mir der Kompass auch viel lieber als die Stoppuhr. Beim OL kannst du zwar sehr schnell sein, aber wenn du die Orientierung verlierst, drehst du dich schnell einmal im Kreis.

Und im Leben ist das genauso: Wir können zwar sehr schnell unterwegs sein, auf jeden Trend aufspringen, immer mehr erreichen – aber wer dabei die Orientierung verliert, hat im Grunde alles verloren.

Lieber langsam auf das Ziel zu, als mit hundert Sachen in die falsche Richtung!

Weil ich weiss, dass Tempo nicht alles ist, nehme ich an mindestens einem Tag pro Woche bewusst Tempo raus, lass die elektronischen Medien links liegen, suche die Stille, lege die Stoppuhr zur Seite und wage den Blick auf den Kompass: Stimmt die Richtung?

WEITERFÜHRENDE ANGEBOTE

- Weitere Blogartikel: Ich bin noch nicht am Ziel, Küribs oder Eiche?, Zufrieden mit sich selbst, Haben Sie einen Plan?

- “PEP” – Unser Tool zur Zielsetzung in allen fünf Lebensbereichen. Hier gratis herunterladen!

- Ziele setzen und erreichen gelingt oft besser mit Begleitung. Dazu sind unsere Coaching-Packages da.

- Oder gönnen Sie sich eine Kurzauszeit – z.B. mit unseren Timeout-Weekends.

- Buchtipp: Dem Leben Richtung geben von Jörg Knoblauch

Mein Blogbeitrag dieser Woche dreht sich um den Lebensbereich “Spiritualität“.

Ich lade Sie ein: Begeben Sie sich im 2015 auf ein Wagnis!

Ich lade Sie ein: Begeben Sie sich im 2015 auf ein Wagnis!