„Dieser Weg wird kein leichter sein!“ singt mir Xavier Naidoo immer mal wieder in Gedanken zu.

In den letzten drei Wochen war ich gleich auf drei Konferenzen. Auch wenn es drei völlig unterschiedliche Settings waren, hier und da drückte an jeder der Tagungen Naidoos „Dieser Weg wird klein leichter sein!“ durch. An der einen Konferenz war sogar sein Keyboarder Florian Sitzmann (Söhne Mannheims) dabei.

Vom Berner Bildungstag hab ich hier schon geschrieben (Jeder will gesehen werden!). Unseren Mitmenschen die nötige Aufmerksamkeit zu schenken, ist für viele von uns nicht ein Selbstläufer. Es braucht unsere bewusste Entscheidung dazu – und immer wieder offene Augen für die Welt ausserhalb von uns selbst. Eben, „dieser Weg wird kein leichter sein!“, aber ein lohnenswerter.

Easy Going als Lebensziel?

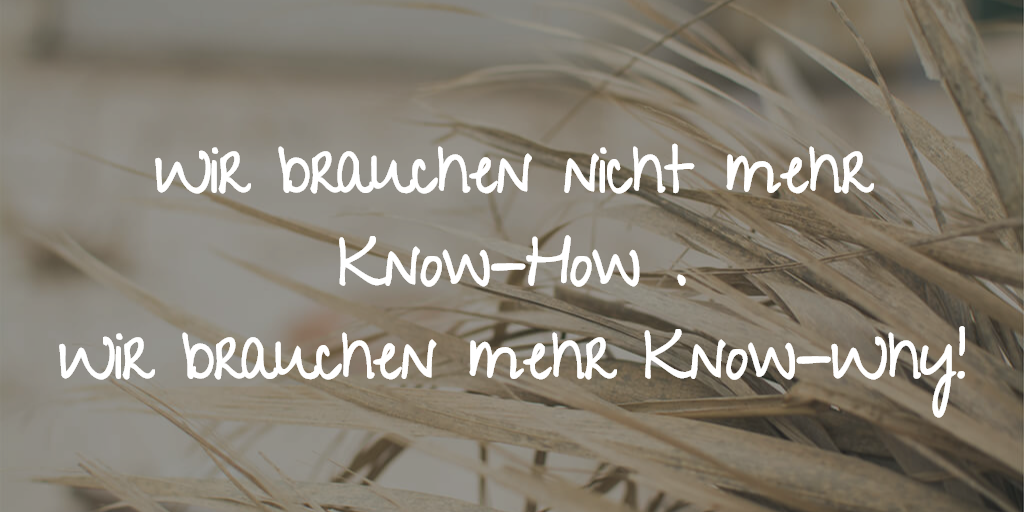

In aller Deutlichkeit hat es Lee Cockerell, ehem. Vizepräsident Disney World, Florida, beim Youngster-Kongress von Willow Creek in Erfurt auf den Punkt gebracht:

Entscheide dich für den harten Weg – und das Leben wird einfacher.

Lebe den einfachen Weg – und das Leben wird härter.

Wie wahr das ist, illustrierte Lee einerseits mit seiner eigenen Geschichte – Lee stammt aus sehr ärmlichen Verhältnissen, hatte keinen Abschluss und schaffte es trotzdem durch harte Arbeit Schritt für Schritt an die Spitze von Disney World. Anderseits führte er uns mit simpeln Beispielen vor Augen, dass Easy Going-Lifestyle das Leben nicht einfacher macht:

Bewege dich heute zu wenig – und dein Körper bestraft dich morgen.

Investiere heute keine Energie in deine Ehe – und deine Beziehung landet morgen in der Sackgassse.

Geh heute den schwierigen Gesprächen aus dem Weg – und das Leben wird morgen komplizierter.

Entscheide dich heute für die einfachen Aufgaben und Projekte – und du wirst morgen möglicherweise gelangweilt sein.

Kurz: Das einfache Leben mag heute gemütlich sein, doch die Folgen davon könnten hart und ungemütlich sein.

Umgekehrt: Wenn wir heute bereit sind, den Preis zu bezahlen, die extra Meile zu gehen, etwas mehr zu tun, als es unserem „inneren Schweinehund“ gerade recht ist, wird sich dies positiv auf unsere Zukunft auswirken.

Und noch ein Rat von Lee Cockerell habe ich mir notiert: Du gibst Geld und Zeit aus. Geld kann man zurückgewinnen. Aber die ausgegebene Zeit kannst du nicht zurückholen. Investierst du deine Zeit in die richtigen Projekte und Leute?

Liebe und Gnade auf dem Weg

Zum Glück waren die Referate von Lee eingebettet in ein vielfältiges Programm mit ergänzenden Inhalten. Denn für sich alleine war diese Botschaft doch sehr geprägt von Selbstoptimierung um jeden Preis und der Leistungsgedanke stand im Vordergrund.

Ja, wir sind gut beraten, wenn wir uns für den harten Weg entscheiden. Doch so manche sind schon daran zerbrochen, weil sie es mit dem harten Weg übertrieben haben.

Darum war beispielsweise das Zeugnis von Blaine Hogen, Creative Director und Regisseur aus Chicago, Balsam für verletzte Seelen: Als angeschlagener Mensch erzählte er sehr authentisch, wie wir trotz dunkeln Punkten in unserer Vergangenheit Freiheit finden können.

Der harte Weg hat manchmal auch mit schmerzvollen Verlusten zu tun. Dafür entscheiden wir uns nicht, doch sie gehören zum Leben einfach dazu. Das dominierte die dritte Konferenz. Während der icf conference fanden die Verantwortlichen einen eindrücklichen Weg, um mit dem Tod einer ihrer Sängerinnen umzugehen.

Neben vielen guten Begegnungen, Inspiration und Motivation nehme ich aus diesen letzten drei Wochen mit der „Konferenz-Infusion“ folgendes mit:

Ich will mich für den harten Weg entscheiden und dabei nicht vergessen, dass das nur in Kombination mit Gottes Liebe und Gnade gesund ist – weil ich ohne göttliche Perspektive dazu neige, egoistisch, verbissen und/oder verbittert zu werden.

Glücksaufgabe

Manchmal fällt uns das Glück einfach zu. Öfter hat es jedoch mit unseren Entscheidungen zu tun.

Welche Entscheidung schiebst du vor dich hin, obwohl du weisst, dass sie dich weiterbringen würde? Welches Gespräch ist dran? Welche Investition (in deinen Ehe, deine Kids, deinen Job) solltest du anpacken?

Und weisst du, wo du Liebe, Hoffnung, Frieden und Freiheit findest, wenn dein Weg im Übermass hart ist?